MICHELE LENZI, pittore-sindaco-garibaldino

14.11.2015, Articolo di Antonio Cella (da “Fuori dalla Rete” – Novembre 2015, Anno IX, n. 6)

Prima di passare alla esposizione letteraria della vita di Michele Lenzi, e prima ancora di tentare un commento approssimativo, “alla buona”, di alcune delle centinaia di opere pittoriche da lui eseguite, vorrei mettere in chiaro le figure di alcuni personaggi storici che, avendo vissuto una vita parallela alla sua, hanno contribuito non poco a far conoscere, nel microcosmo farraginoso e convulso dell’Ottocento Napoletano, la figura poliedrica del nostro conterraneo, che fu esponente di spicco del rinnovamento pittorico del secolo XIX.

Prima di passare alla esposizione letteraria della vita di Michele Lenzi, e prima ancora di tentare un commento approssimativo, “alla buona”, di alcune delle centinaia di opere pittoriche da lui eseguite, vorrei mettere in chiaro le figure di alcuni personaggi storici che, avendo vissuto una vita parallela alla sua, hanno contribuito non poco a far conoscere, nel microcosmo farraginoso e convulso dell’Ottocento Napoletano, la figura poliedrica del nostro conterraneo, che fu esponente di spicco del rinnovamento pittorico del secolo XIX.

Basandomi su una vasta documentazione fornitami dal volume del Prof. Riccardo Sica (uno tra i più attendibili, colti e illuminati critici d’arte che l’Italia vanti) dedicato al pittore bagnolese, ho potuto attingere nuova luce sulla conoscenza dell’uomo, dell’artista, del garibaldino, del sindaco e del pittore. Ho potuto leggere, altresì, la penna critica, burlesca, altezzosa (e infine pietosa) di uno tra i più intransigenti critici d’arte che nelle pubblicazioni specialistiche definiva, inizialmente, il Lenzi come “autore minore”, liquidandolo nello spazio di poche righe o, addirittura, sbeffeggiandolo.

Il suo nome è Vittorio Imbriani, originario di Pomigliano d’Arco, noto agli amanti dell’arte e soprattutto a chi, verso la metà del XIX secolo, si impegnava seriamente e professionalmente nell’arte pittorica. Politico, tecnico e critico-saggistico di prestigio, di cui ne sono testimonianza le varie pubblicazioni (diede vita, tra l’altro, al Giornale Napoletano di filosofia e lettere) e le opere letterarie che rappresentavano una vera macchina da guerra contro i gusti e le convenzioni letterarie del tempo. Scrisse romanzi, racconti, poesie e appunti critici; raccolse e pubblicò a più riprese fiabe, canti e novelle di tradizione orale tra cui “I XII conti pomiglianesi con varianti bagnolesi, montellesi, toscane, milanesi; e “l’Inno al tartufo” di Laceno.

Lui era per l’integrazione nazionale della lingua (a differenza di Leonardo di Capua, che si prefiggeva di “toscanizzare” il dialetto napoletano) e, al pari di Niccolò Tommaseo, venne considerato per unanime riconoscimento critico, il massimo esperto del suo secolo. Lingua, che voleva preservata in tutta la sua ricchezza e con l’apporto di tutti i dialetti d’Italia, onde annullare la pruderie toscaneggiante.

Dal punto di vista politico va rilevato il suo acceso anticonformismo e la determinazione con cui affrontò l’ascesa al potere nel 1876 della sinistra risorgimentale (forte della formazione hegeliana che lo convertì ad un assolutismo monarchico in uno Stato etico che poi, da buon reazionario qual era, non poté evitare di scivolare nella destra storica) tanto da mettere il lutto per l’occasione: “Io non so rassegnarmi alla vergogna ed all’obbrobrio. Io non so rassegnarmi a vivere disprezzando la mia patria, disprezzando il governo che la regge. Questo Stato è mille volte peggiore della morte”.

Visse la sua vita sociale, polita, letteraria con un atteggiamento costantemente polemico. E questo segnò l’eclissi dello scrittore dopo la sua morte.

Sarà Benedetto Croce, più tardi, a recuperare quest’autore particolare, appartenente all’entourage di Bertando Spaventa con cui spartiva vincoli biologici, anche se nel confermare quest’opera meritoria, Don Benedetto non poté evitare il dimidiato giudizio d’un Imbriani studioso, serio, capace, e di un Imbriani scrittore umorale e bizzarro.

Anche nella vita sociale va riconfermata, a mio avviso, l’ultima parte della diagnosi crociana: fu donnaiolo impenitente, umorale e bizzarro. Gli studiosi di Imbriani conoscono bene gli strascichi giudiziari riconducibili ai numerosi duelli sostenuti dallo stesso con mariti gelosi. E, in occasioni sentimentali del genere, ebbe luogo anche tra Imbriani e Francesco De Sanctis un diverbio da cui scaturirono una serie di ingiurie rivolte a quest’ultimo dal dongiovanni pomiglianese, reo (forse) di avergli ostacolato “l’abbordaggio” di una giovane donna.

Sulla formazione e sulla figura del Lenzi, influirà anche l’amicizia stretta con Giustino Fortunato, uniti dallo stesso amore per la patria e per la cultura. Il grande meridionalista materano intuì, fin dal primo incontro nella figura del nostro compaesano, l’immagine di rinnovatore della pittura napoletana e il tratto di profonda umanità e sensibilità, considerandolo: “Valoroso garibaldino quanto egregio pittore e”, ancora, “Faccia grave ed aria risoluta, ma bontà d’animo senza pari; modi e costumi da gentiluomo, sindaco e cittadino di stampo antico”.

A questo punto fa osservare il Sica che “Si ha valido motivo di ritenere che tra i due, per affinità e comunanza di idee e di pensiero, si stabilì un fecondo rapporto di reciproca collaborazione nell’intento comune di contribuire fattivamente e personalmente all‘educazione delle masse alle idee meridionalistiche, del riscatto e della emancipazione del Sud, in piena libertà di espressione”. E, ancora, “Il tandem Fortunato-Lenzi, quindi, acquista valore proprio nel momento in cui esso si adopera, sul piano della concretezza operativa, ad infondere nelle coscienze popolari il concetto d’inviolabilità dei “diritti” delle genti di esigere la distruzione del vecchio organismo economico-politico attraverso cui, le oligarchie del Nord, sono riuscite a creare una vera e propria dittatura ai danni del Mezzogiorno, dissanguandolo economicamente e non educandolo politicamente”.

Nessuna fideistica speranza, quindi, era da riporre nello Stato Centrale ma riporre piena fiducia nella capacità di risorse e di riscossa del popolo.

Il Lenzi fece suo immediatamente il pensiero di Giustino Fortunato e, con il suo appoggio, non esitò a contrastare le mosse del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri (Pasquale Stanislao Mancini) che si peritava, a danno dei paesi inurbati nella valle del Calore, di favorire la deviazione della strada ferroviaria Avellino-Rocchetta nell’ Alta valle dell’Ufita, sua terra d’origine.

Su questa stessa strada avvenne anche l’incontro che diede inizio al lungo viaggio amicale con Francesco De Sanctis, conterraneo di Morra.

Michele Lenzi partecipò con compiacimento ed ammirazione all’elezione dell’illustre letterato e politico a Governatore di Avellino nel 1860. E non mancò di seguire da vicino il cammino dell’amico Francesco che lo portò, dopo l’unità d’Italia, ad occupare la carica di Ministro della Pubblica Istruzione per ben tre volte: 1861-62 1878, 1879-1882. Lui, Michele Lenzi e tant’altri, furono gli artefici della sunnominata realizzazione del tratto ferroviario Avellino-Rocchetta S. Antonio, che oggi langue nel più assoluto abbandono.

Ora, però, è tempo di parlare dell’artista Lenzi.

Il Prof. Sica nell’accennare alla formazione artistica di Michele Lenzi inizia così: “Il primo strato, quello più remoto, su cui si adagia la vicenda della formazione del pittore, è costituito, senza dubbio, dai risultati del contatto con le relazioni artistiche culturali locali, così largamente testimoniate e rappresentate dalle opere d’arte che, attraverso i secoli, si succedono a Bagnoli Irpino. Michele Lenzi, occorre sottolinearlo, ebbe la fortuna di nascere, vivere ed operare in uno fra tutti i comuni d’Italia Meridionale, così ricco di opere e di tradizioni artistiche, che può con orgoglio annoverarsi tra i primi, per la copia e l’eccellenza di tali opere che adornano le sue chiese e i suoi palazzi pubblici e privati, tanto che esse, per la maggior parte, sono dovute al genio dei suoi figli, che in ogni secolo, dal Rinascimento ad oggi, han lasciato tracce indelebili sia nella loro patria che altrove. Non sembri azzardato affermare che Michele Lenzi compisse la sua fase d’iniziazione artistica proprio al contatto diretto e fecondo con dette testimonianze culturali locali, respirando l’ossigeno dell’arte di Achille e Scipione Infante, di Domenico Ventura, di Giacomo Cestaro, di Andrea d’Asti, Marco Pino da Siena e Massimo Stanzione”.

Ed è sacrosanta verità!

Le sue aspirazioni più profonde cominciarono a prendere forma nel lontano 1851, all’età di diciassette anni, con l’scrizione ai corsi di disegno e di pittura del Real Istituto di Belle Arti di Napoli. Nelle aule accademiche dell’Istituto, il giovane allievo irpino imparò a copiare i modelli in gesso ed il nudo, la chiarezza chiaroscurale, la prospettiva dell’impianto compositivo e la costruzione strutturale veristica dell’anatomia.

Ma la sua fantasia volava più in alto, alla ricerca del rinnovamento.

In breve tempo, superato il manierismo accademico, il pittore bagnolese riuscì ad incubare i fermenti creativi provenienti da Parigi (Barbizon-Fontainbleu), dalla Scuola di Posillipo e dalla Scuola di Firenze che innescarono in lui quella febbre di rinnovamento che caratterizzò per più lustri la sua fervorosa attività artistica.

In quel periodo il Lenzi riesce ad esprimere nelle sue opere la pittura di visione, propria dei “macchiaioli toscani”; la pittura riconducibile al naturalismo veristico (cieli tersi, distese verdi, animali al pascolo, la briosa atmosfera di una serenità domestica, destinate a trasmettere alla posterità costumi e abitudini dell’epoca); la pittura della ricerca del realismo romantico, con accenni veristici nella “pittura di genere” o, più semplicemente, nella “pittura locale” avente per scopo il costume e la vita intima, caratteristica, dei nostri borghi, incentrata prevalentemente nella tematica degli “interni” abitati, in cui esprime tutto il suo talento nel dipingere penombre che inquietano l’ambiente e alitano un senso di arcano mistero; la pittura riconducibile all’impressionismo romantico, che segna il percorso finale di Lenzi.

Ora, necessariamente, debbo riparlare di Vittorio Imbriani.

L’incontro con l’Imbriani avvenne in occasione della partecipazione del pittore irpino alla Quinta Promotrice Partenopea nel 1867-68 in cui fu presentato il dipinto: “I primi passi”. Opera intrisa di un marcato lirismo romantico che rappresenta, con altre pitture d’interni quali: “Il bimbo malato” e “Grazie Gesù” la più alta rappresentazione della sua arte, dove affiora una commovente corrispondenza di “amorosi sensi” tra l’autore e ciò che egli rappresenta.

Recensore dell’opera fu il giovane Imbriani che fu rapito non soltanto dalla bontà dell’opera ma soprattutto dalla figura dell’artista che l’aveva prodotta. Egli, in merito, si esprime così, come si evince da una lettera inviata all’incisore Saro Cucinotta:

“Tu conosci ed ami il nostro Michele Lenzi, quest’omiciattolo peloso che trascina un fulvo barbone poco meno lungo del suo breve corpo, con in bocca un lungo femore d’avvoltoio che gli serve da bocchino? il primo giorno che lo vidi, mi parve incarnato l’Han d’Islanda fantasticato da Victor Hugò e cercai con inquietudine intorno se il seguisse l’orso familiare. Pure quell’occhio suo, al quale neppure le folte e cospicue sopracciglia giungono a togliere una certa innata dolcezza, mi rassicurava. Guarda la curiosa contraddizione! Il feroce tenente che nelle guerre civili condannava, quasi nulla fosse, …(omissis) fumando impassibilmente, nel dipingere poi si compiace di scene caste, miti, gentili, famigliari; è pieno d’affetto per la vita provinciale; sa idealizzare quella goffaggine e te ne innamora…Questo quadro, ti assicuro, è una bellezza. Le figure son tutte tipiche e naturali, tanto che sembrano ritratti.

I due dipinti che seguono, “Il bimbo malato” e “Grazie, Gesù”, costituiscono la continuità di uno stesso episodio d’intimità famigliare: la madre che veglia il figlioletto malato è la stessa madre che innalza il bimbo risanato verso la statuetta del Bambino Gesù, in segno di ringraziamento per averlo guarito.

A far da protagonista nelle due opere è, (come, sfortunatamente, si evince dalla riproduzione in bianco e nero) con toccante delicatezza di sentimento, l’amore materno. I dipinti, esprimono sapienza disegnativa, accuratezza coloristica e perfezione tecnica. Ed esprimono, inoltre, una commossa vena sentimentale che, come scrive il Sica, non scade mai nel sentimentalismo.

Nell’eseguire le due opere, il Lenzi non ha risparmiato quello scrupolo veristico, quasi maniacale, che caratterizza le sue pennellate ed evidenziano, nella figura femminile, delicatezza di sentimenti nobilitati nei tratti, nei lineamenti e nei gesti della giovane mamma. E anche nel costume, nell’abbigliamento, nelle lunghe gonne che scivolano fin sul pavimento (che indossa con elegante semplicità); nel nero corvino dei capelli che abbrunano il sinuoso esile collo, ed emanano un fascino, un’attrazione oltremodo accattivante che scaturisce, forse, dalla donna-semplice, dalla donna-madre, ma quasi sicuramente dalla femminilità della stessa. Dipinti che esprimono l’espressione più alta dell’arte pittorica dell’artista bagnolese e sono la “testimonianza più efficace di uno stile che ha il privilegio di non poter essere più discusso”.

Passiamo, ora, al “romanticismo” pittorico insito nelle opere di Lenzi.

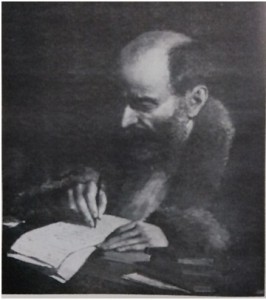

Credo proprio che l’opera più rappresentativa della tendenza espressionistica mai fatta da Michele Lenzi sia il ritratto dell’amico del cuore: Vittorio Imbriani. Ritratto eseguito sicuramente più che cogli occhi della mente, cogli occhi del cuore. Michele e Vittorio erano saldamente legati da puro affetto e da consolidata amicizia (di tanto ne fa fede il testamento morale col quale, lmbriani, sul letto di morte, affida a Lui, uomo probo e caritatevole, la sua famiglia: moglie e figlia (“E quando non ci sarò più, te ne prego, ama questa povera moglie mia, e questa povera bambina, che lascio fuor di tempo abbandonata…”).

Credo proprio che l’opera più rappresentativa della tendenza espressionistica mai fatta da Michele Lenzi sia il ritratto dell’amico del cuore: Vittorio Imbriani. Ritratto eseguito sicuramente più che cogli occhi della mente, cogli occhi del cuore. Michele e Vittorio erano saldamente legati da puro affetto e da consolidata amicizia (di tanto ne fa fede il testamento morale col quale, lmbriani, sul letto di morte, affida a Lui, uomo probo e caritatevole, la sua famiglia: moglie e figlia (“E quando non ci sarò più, te ne prego, ama questa povera moglie mia, e questa povera bambina, che lascio fuor di tempo abbandonata…”).

Nella mia lunga permanenza nella città di Napoli, ho avuto il piacere di frequentare i vari musei che conservano opere pittoriche e scultoree di grandissimo spessore culturale. E proprio lì, nel Museo di San Martino, insiste in esposizione permanente il quadro che vi ho appena accennato, e posso assicurarvi che, ancorché ignaro della paternità dell’opera, fui rapito, fulminato da quella testa calva, da quella espressione patita che sotto una cascata di luce rivela la stanchezza, la sofferenza di una vita votata “alla patria, all’arte, alle lettere, alla famiglia”.

Concludo questo mio lavoro riportando di seguito, integralmente, un frame dell’opera del Prof. Riccardi SICA, dedicato a Michele Lenzi.

Prima, però, mi preme precisare che buona parte delle opere del nostro insigne concittadino sono nate nel ritiro aureo di Bagnoli, segregato in una splendida solitudine tra maestose catene di monti e valli dalla bellezza mozzafiato, assecondando il richiamo vibrante dello splendore della natura. Tra quei monti, tra quei boschi, tra quelle selve d’Irpinia il Bagnolese, in contatto diretto col vero, con atteggiamento impressionistico “ante litteram”, cercò l’accento, la voce di assonanza con le sue interiori vibrazioni emotive.

“Illustrando, ritraendo, interpretando il paesaggio della propria terra (quasi mai rappresentato isolato, a se stante, e quasi sempre, invece, popolato dalla sua gente) trovò nel luogo natio l’intima adesione alle sue leggi, alle sue strutture, che costituiscono il tutt’uno analogico, corrispettivo, con le leggi, le strutture di un nuovo mondo sociale (nuovo, rispetto a quello che egli ebbe conosciuto nella capitale partenopea) da tradurre, con palpitante attualità nell’opera artistica.

Può darsi che a Bagnoli, dove il Sannazzaro – come vuole la tradizione- aveva trovato la sua Arcadia, il Lenzi trovò il suo mondo, i valori, le leggi, gli usi e i costumi della realtà, a cui il suo animo semplice era congeniale. E dipinse, nel contesto della verginità del paesaggio locale incontaminato, la semplicità e la purezza degli antichi pastori, novelli “dei” di agreste mitologia greca e novelle “ninfe” (contadinelle), protagonisti di una invidiabile palingenesi dello spirito.

Non ho accennato minimamente alla figura del Lenzi-Sindaco, anche perché tutti sappiamo che almeno LUI aveva “le palle”, e non solo: era persona seria, di parola, aliena da stomachevoli narcisismi e libera da quella deprecabile forma mentis che caratterizza le famose “patologiche ossessioni”, menzionate, recentemente, dal Presidente emerito Giorgio Napolitano.

Buona lettura.